貯金300万円は中々貯められるものではありませんが、そんな300万円を貯めた時にふと思うのが、この貯金どうしよう?という疑問です。

今回は筆者の実際の資産運用経験をもとに、元手300万円の資産運用先としておすすめの金融商品をご紹介します。

貯金300万円をどのぐらい増やしたいのか?目標金額を決める

300万円の資産運用の選択肢は色々とありますが、一番大切なのは、あなたが「いつまでにいくらにしたいのか?」を決めることです。要は、目標金額と期間からの逆算です。

例えば、「1年後には300万円を10倍の3000万円にしたい!」という野心的な目標を立てた場合、それを実現させるには基本的には「株式投資」などのハイリターンの投資を選ぶしかありません。

一方で、「1年後には330万円程度になっていれば良い」という目標の場合、逆に「株式投資」ではリスクが高いです。後者のような資産運用を希望されるのであれば、おすすめはほったらかしの資産運用が可能なロボアドバイザーやソーシャルレンディングです。

① 初心者におすすめは完全にお任せの資産運用ロボアドバイザー

まず初心者に一番おすすめできるのは、投資一任型のロボアドバイザーです。具体的にはウェルスナビ であれば、完全に金融のプロにお任せしたスタイルの資産運用が可能です。

株式投資のように個別の銘柄を選ぶ必要もなく、私たちはただ資金を預けるだけで、あとは全てかってにロボアドバイザーが資産運用をしてくれます。筆者も実際にウェルスナビでは資産運用を行なっていますが年率1%の手数料で、はるかに多くのリターンを得ることができています。

(追記)ウェルスナビで月利+5.02%の利回りを達成

こちらはウェルスナビで10万円ほどを1ヶ月資産運用した結果になりますが、1ヶ月ほったらかしで+5,021円のリターンを得ることができました。単純に100万円であれば50,210円、300万円投資していれば15万円程度はプラスのリターンを得れた可能性があります。

株式投資などで個別の銘柄を探して投資を行う場合、銘柄を選定するのも大変ですし、投資してもそこからきちんと自分でリターンを得るためには、それなりの企業分析やチャート分析の技術が必要です。

一方でウェルスナビの場合、ウェルスナビに口座開設(無料)をして、運用プランを選択し、お金を入金すれば、あとは自動で国際分散投資をしてくれます。

運用中の資金のリバランスも税金計算も自動で実施してくれますので、資産運用の初心者や、日々忙しくて資産運用に気が回らない方などにはおすすめです。

購入時も売却時も手数料はかからず長期的な資産運用で割引もあり

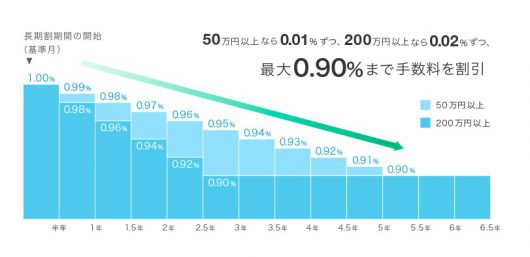

ウェルスナビは購入時も売却時も手数料はかかりませんので、通常3%以上購入時の手数料がかかるアクティブ型の投資信託などと比べると、手数料も安くなっています。また、50万円以上の運用で0.01%ずつ、200万円以上の運用で0.02%ずつ手数料が安くなる、長期割も提供してくれています。

さらに、ウェルスナビの場合は運用実績も定期的に公式サイトに掲載されていますので、実際にどの程度のリターンが得られているのかがわかります。無料登録後には自分の資産運用シュミレーションも可能ですので、一度将来の資産形成に向けたシミュレーションを利用されてみるのもおすすめです。

② 安定した利回りを狙いたいならロボアドバイザーの分散投資としてファンズ(funds)がおすすめ

【公式サイト】https://funds.jp/

続いて、ロボアドバイザーの分散投資としておすすめなのが、利息でコツコツと資産運用ができるファンズ(funds)です。運用利回りは年率1.5%〜6%程度で、購入時や売却時の手数料はかかりません。

ロボアドバイザーは国際分散投資を行いますが、金融危機などがおきた時には、やはり多少運用パフォーマンスが下がってしまう可能性はあります。一方で、ファンズのような仕組みであれば、あまり景気動向や世界の経済動向などを意識しなくても問題ありません。

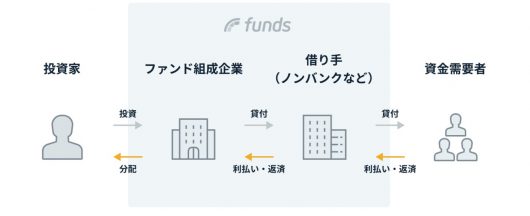

ファンズの仕組みを簡単にご紹介すると、投資家である私たちはファンド組成企業に投資を行います。そのファンド組成企業は、上場企業であるノンバンクなどの借り手にお金を貸し出します。

その後、ノンバンクなどの借り手は資金が必要な方にお金を貸付、その利払いと返済で収益をあげます。また、ファンド組成企業からもお金を借りていますので、利払いと返済を行います。

そこで生じた利益が、私たち投資家に分配されます。ファンド組成企業からの借り手は上場企業などになっているため、基本的にはお金が返済されない可能性は低いと言えるでしょう。

基本的にファンズはこのような仕組みを持った投資商品のため、案件の募集が始まるとすぐに埋まってしまうほど人気になっています。

もちろん投資をする際には案件をきちんと吟味する必要がありますが、いまのところは1年間の運用で年率3~5%程度の案件が出ていました。ファンズを利用する場合も、基本的には投資案件に投資をしたら、その後はほったらかしです。

株式投資の場合は、投資をした後に株価が気になってしまったりしまいますが、ファンズのような性質の金融商品であれば、投資後にきにすることはほとんどありません。日々仕事が忙しくてあまり資産運用にまで頭が回らないといった方や、安定的なリターンを得たい方にはおすすめできる投資先です。

③ ハイリスク・ハイリターンなら未上場企業投資もおすすめ

【公式サイト】https://fundinno.com/

筆者の場合はハイリスク・ハイリターン投資として、株式投資型クラウドファンディングのファンディーノを利用しています。

ファンディーノは、基本的に満20才以上、投資経験1年以上、金融資産300万円以上であれば利用できるサービスです。今後成長が見込まれるベンチャー企業にあらかじめ投資をしておくことで、そのベンチャー企業がIPOしたりM&Aされたりすると、大きなリターンが得られる仕組みです。

所得が増えるにつれて税金もあがってしまう仮想通貨とは異なり税金も利益に対して20.315%しかかりませんので、とくに所得が高い人にはおすすめの投資先です。毎月ファンディーノでは新しい案件の募集が行われますので、ベンチャー企業投資に関心のある方はまずは無料登録されておくと良いでしょう。

貯金300万円を自分で資産運用する場合の選択肢の比較

一旦いくつか大きく性質の異なる投資対象をご紹介しましたが、自分で資産運用をする場合の選択肢を比較すると以下があります。

| 仮想通貨投資 | 株式投資 | 不動産投資 | |

| 1.年間最大リターンはどのぐらいか? | 数百倍以上 | 数十倍以上 | 数倍以上 |

| 2.投資理論やノウハウは確立されているか? | ◯ | ◎ | ◎ |

| 3.その投資の勉強をすると報われるか? | ◯ | ◎ | ◎ |

| 4.投資の初心者でも勝てる可能性はあるか? | ◯ | △ | △ |

上記の比較からも明らかのように、仮想通貨投資は年間の最大リターンが非常に高いことに加えて、投資の初心者でも勝てる可能性がある資産運用です。

なぜかというと、仮想通貨は歴史が浅く、投資理論やノウハウが確立されている業界ではないため、仮想通貨投資のプロが存在しない状況だからです。

まだ多くの人々が試行錯誤をしながら取り組んでいますので、これまで投資をしたことがなかった初心者でも、自分で考えて投資をしたことで成果を挙げることができているのです。ただし、仮想通貨に投資をする場合、自分で投資する仮想通貨の銘柄を決める必要があります。

つまり、投資信託のようにファンドマネージャーに投資先を選んでもらうのではなく、自分で資産運用をするということです。もちろん投資信託であっても、どの投資信託を購入するかは自分で選ぶ必要があります。ですが、個別の投資先を選ぶことはありません。

一方、仮想通貨投資の場合は、個別の銘柄を自分で選ぶ必要があるのです。そのため、ロボアドバイザーとは異なり非常に大きなリターンを得られる可能性がある一方で、大きな損失を出してしまう可能性もあります。

株式投資や不動産投資は歴史が長く、金融のプロが市場に存在

一方、株式投資や不動産投資は歴史も長いため、業界には投資のプロや機関投資家などが存在しています。

そのため、投資の初心者はしっかりと知識やノウハウを身につけないと、満足なリターンを得ることはできないでしょう。誰もが株式投資を初めてお金持ちになれるのであれば、今頃世の中はお金持ちであふれています。

従って、情熱を持ってそれらの投資を学ぶ気があるような人には、昔からある株式投資や不動産投資が向いています。

- コツコツと知識を身に付けるのが好きな人

- 辛抱強く物事に取り組むことができる人

- 企業や物件を分析するのが好きな人

- (短期トレードの場合)チャートの分析が好きな人

上記のような方は、まずは筆者も参加した株式投資スクールや不動産投資スクールなどの活用をされるのも一つの方法と言えるでしょう。

④ 超ハイリターン狙いで仮想通貨投資に挑戦するのも一つの方法

最後に、筆者は現在は資金を引き上げてしまいましたが、以前は上場企業が運営する仮想通貨取引所GMOコインでは、約300万円ほど仮想通貨を運用していました。なぜかというと、仮想通貨は銘柄によっては、年間リターンが数百倍以上になる場合もあるからです。

要は、かけるリスクに対するリターンが高いのです。ですので、もし運良くそのような仮想通貨に投資をすることができれば、元手300万円からでも十分に億万長者になれる可能性があります。

ただし、全財産が300万円の場合、300万円全額を投資されることは全くおすすめしません。すでに300万円以上の金融資産をお持ちでしたら、例えば全財産の数%〜10%程度ぐらいは、仮想通貨に投資をしても良いといったぐらいの形です。

「卵は一つのカゴにもるな」と言われるように、資産運用も投資信託や株式、債券だけでなく、様々な金融資産に分散投資をしておいた方が、いざという時のリスクヘッジにも繋がるでしょう。

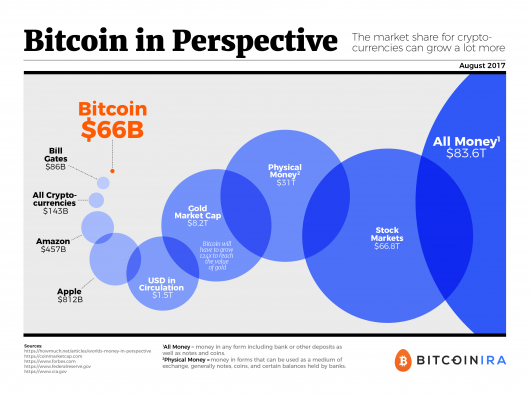

なお、2017年にビットコインの最高値は200万円を突破し、2017年の1年間だけでも大きく価格は上昇しました。ビットコインの時価総額(市場規模)は30兆円、仮想通貨の市場規模は60兆円に到達しましたが、一体ビットコインの適正価格はいくらなのでしょうか。ここからは、ビットコイン投資を検討している方に向けて、適正価格の考え方をご紹介します。

仮想通貨の市場規模を他の市場規模と比較

まず価値を考える際に、他の市場規模との比較をしてみます。上記の図を踏まえて、現時点の仮想通貨市場を当てはめると、下記の比較が可能になります(1ドル=112円換算)。

- 全てのお金:83.6兆ドル(約9,363兆円)

- 株式市場:66.8兆ドル(約7,481兆円)

- 現金:31兆ドル(約3,472兆円)

- 金:8.2兆ドル(約918兆円)

- ドル:1.5兆ドル(約168兆円)

- 円:約9,100億ドル(約102兆円)(出典:日本銀行)

- 仮想通貨市場:5,888億ドル(約65.9兆円)

- ビットコイン:2,809億ドル(約31.4兆円)

- ビットコインキャッシュ:556億ドル(約6.2兆円)

なお、2017年8月1日に、ビットコイン(コア)からビットコインキャッシュが分岐しました。

そのため、現在ではビットコインとビットコインキャッシュが存在しますので、両者も合わせて検討します。まずはビットコインの将来のポテンシャルについてです。

ビットコインの将来のポテンシャルはどれぐらいあるのか

ビットコインは、デジタル・ゴールドと称されることもあります。

つまり、ビットコイン単体の機能としては、通貨の3機能(交換の手段、価値の尺度、価値の保存)のうち、価値の保存の機能が重視されているのです。しかし、ビットコイン価格の上昇によって、ビットコインの送金手数料は高騰し、取引にも時間がかかってしまうようになってしまいました。

そのため、ビットコインは少額決済ではなく、高額決済に向いているとも言われるようにもなってきました。ただし、ビットコインに導入された新しい技術の「Segwit」や、今後開発される「ライトニングネットワーク」が上手くいけば、高速の少額決済も可能になるかもしれません。

ですが、ビットコインのオフチェーン(ビットコインのブロックチェーン上には最初と最後のトランザクションのみが記録される)での決済が上手くいくのか、その実現可能性は未定です。

ビットコインと金の市場の比較から今後のリターンを予測

上記のようなビットコインの状況を踏まえると、ビットコイン価格を検討する際は金の市場と比較するのが適正かと思います。現状の金の市場規模とビットコインの市場規模とを比較すると、ビットコインには下記のポテンシャルがあることがわかります。

・金の市場規模(約918兆円)÷ビットコインの市場規模(約31.4兆円)=約29倍

従って、もし仮にビットコインが金の市場規模にまで成長すると想定すると、約200万円程度から、約6,000万円程度まで成長する可能性があると考えることはできます。

実際に、Snapchatの初期投資家であるJeremy Liew氏は、ビジネスインサイダーで2030年までにビットコインの価格は約500,000ドル(=約5,000万円)にまでなると予想しています。ですので、そのような可能性はあるのかもしれませんが、ビットコインと金には下記のような違いも存在します。

ビットコインと金の違い

- 利用用途や機能の違い

- インターネットの有無

まず、金は投資対象であることに加えて、一般的に「工業用品」「装飾品」「食用」などの他の利用用途があります。これに対して、ビットコインの利用用途は、主に「投資対象」「決済」「送金」となっています。

ただし金にも、使用代金分の金を売却して支払いに充てる「デビットカード」が既にありますので、カードを通じて「決済」の利用は可能です。ですので、一番大きな違いは「送金」の部分でしょう。

ビットコインは第三者の信用なく、他人に価値を移転させることが可能

ビットコインは、歴史上初めて、インターネットを通じて、誰からの許可も無くして、他人に価値を移転させることを可能にしました。

つまり、第三者である銀行などを経由する必要がないのです。この機能は、今の所ビットコインなどの仮想通貨にしかありません。

ビットコインの利用には、インターネットが必要

続いて、ビットコインの利用にはインターネットが必要です。

金は、インターネットが生まれる遥か昔の、約5000年前から自然界に存在していました。ですので、おそらくインターネットが消えても、金の価値は失われないでしょう。

一方、ビットコインは生まれてからまだ10年程度で、実験段階の存在です。また、ビットコインはインターネット上のものですので、当然ハッキングリスクもあります。ですので、ビットコインを安全に保管・管理しておくためには、ある程度ビットコインへの知識が必要になるのです。

法定通貨と仮想通貨の通貨価値の決まり方の違い

出典:できるビットコイン入門

続いて、法定通貨と仮想通貨の通貨価値の決まり方の違いを確認してみます。

法定通貨の価値を考える時には、必ず「中央銀行」の存在を踏まえる必要があります。中央銀行の経済政策によって、市場に出回る貨幣の供給量は決まります。

また、日本の経済が弱くなれば、ドルと比べて日本円が安くなってしまったり、逆に、世界経済が不安な状況にある中、リスク回避資産として日本円に資金が流入したりすることもあります。

一方、PoW(Proof of Work)というシステムを利用したビットコインなどの仮想通貨は、主にマイナー、ユーザー、サービス、開発者の増減などによってその価値が変動します。

仮想通貨は、より多くの人に信頼されて受け入れられていくことによって、ネットワーク効果が働き、その価値が上がるのです。

貯金300万円のおすすめの資産運用方法のまとめ

以上になりますが、貯金300万円を資産運用したい方におすすめなのは、ロボアドバイザーに加えて、ソーシャルレンディングやクラウドファンディングなどです。実際にまずはそれぞれのサービスに口座を開設し、少額からでも資産運用を開始されてみてはいかがでしょうか。